2024年4月適用の改善基準告示を解説!

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(通称:改善基準告示)」が、2022年に改正され、2024年4月1日から適用となります。トラック運転者をはじめとするドライバーの拘束時間や休息時間などの規制が強化されるため、事業主は自社の労務環境の改善に取り組む必要があります。

「改善基準告示」という言葉を聞いたことはあるが、詳細は不明である。あるいは、内容が難しく、自社がどう対応すべきか労務改善レベルまで落とし込めていない、という方も多いかもしれません。

そこで、この記事では社労士監修のもと改善基準告示の改正ポイントを解説します。

2024年4月1日から適用される改善基準告示とは?

改善基準告示とは、厚生労働大臣が発令する「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の通称です。改善基準告示は、物流や運輸に携わる自動車運転者の労働条件の向上を図るため、労働時間に関して設けられた基準のことをいいます。

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)により、2022年12月23日に改正され、2024年4月1日から適用される予定です。

対象となるのは、4輪以上(主にトラック・バス・タクシー運転者)の自動車運転業務の従事者で、企業に雇用されている労働者です。

今回の改正により自動車運転者の拘束時間の上限や休息期間などの規制が強化されるため、企業側は早めの対応が求められます。

改善基準告示の改正点と読み取り方のポイント

改善基準告示のおもな改正点は、拘束時間と休息期間、運転時間、連続運転時間、特例その他の4つに分かれます。トラック、バス、タクシー業界ごとに4項目をチェックするのがポイントです。

現状と比較してどう変わるのかを確認すれば対策に役立てやすいでしょう。そこで以下、用語の定義から業界ごとの改正内容まで紹介します。

- 拘束時間

- 休息期間

- 運転時間

- 連続運転時間

- 特例その他

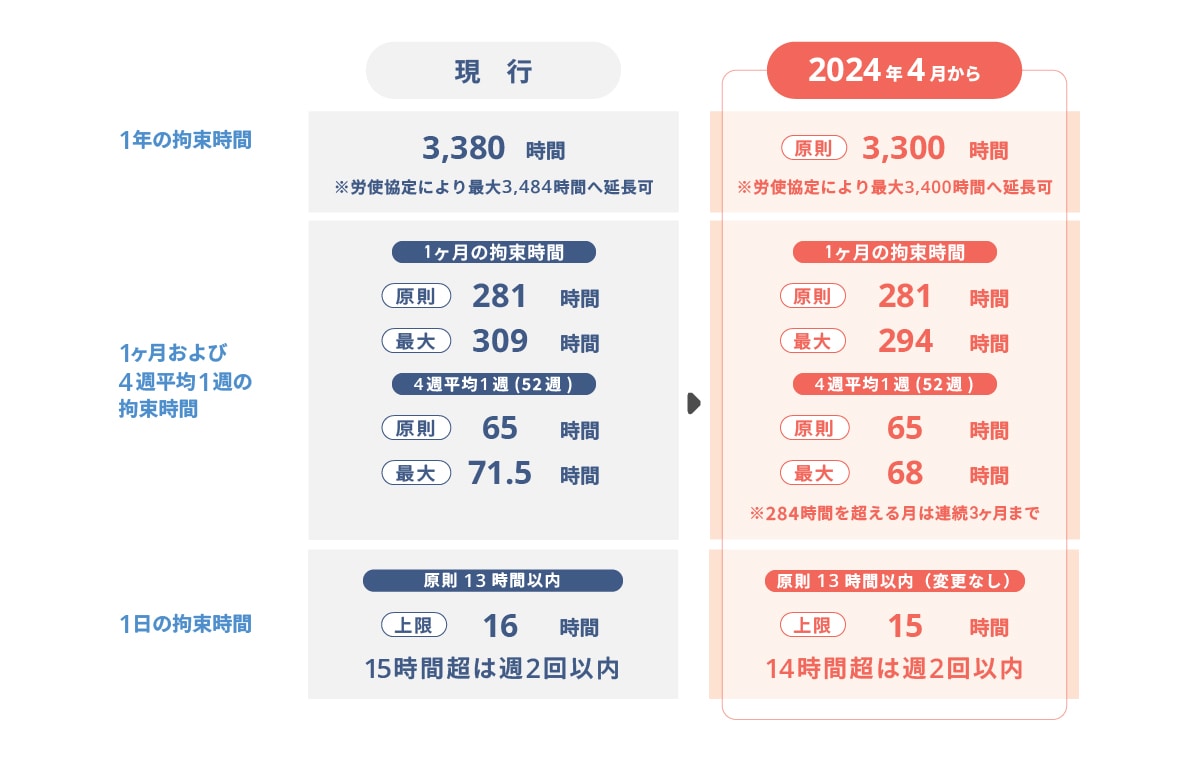

拘束時間はどう変わる?

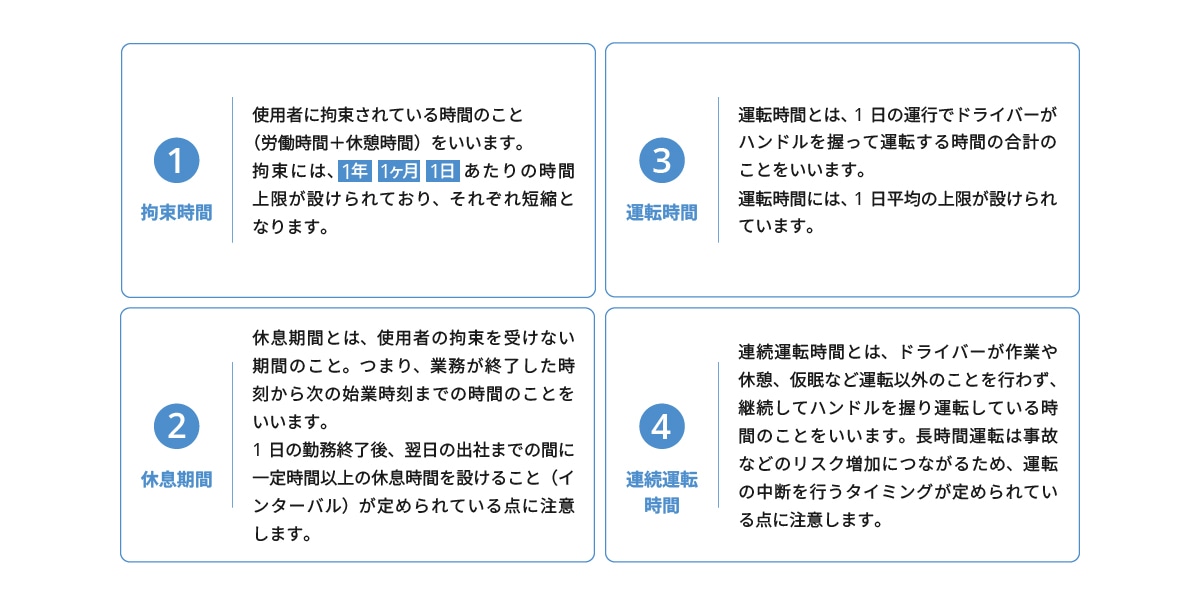

拘束時間とは、使用者に拘束されている時間のこと(労働時間+休憩時間)をいいます。つまり、会社へ出社(始業)してから、仕事が終わり退社(終業)するまでの時間です。拘束時間には、1年(年間上限はトラック運転者のみ)、1カ月、1日あたりの上限が設けられており、それぞれ短縮となります。

トラック運転者の拘束時間の限度

自動車運転者の時間外労働の上限は、2024年4月から原則で月45時間、年360時間、さらに臨時的に特別な事情がある場合でも年960時間となります。そのことを踏まえ、改善基準告示の見直しが行われました。

- ※拘束時間が284時間を超える月は連続3カ月までとすること

- ※月の時間外・休日労働の合計時間が100時間未満となるよう努めること。

また、企業や労働組合や過半数代表者と36協定を締結する際は、労働基準法による限度時間及び臨時的な特別な事情がある場合でも、1年につき960時間の上限時間が適用されます。

参考:https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice

バス運転者の拘束時間

1日の拘束時間は現行から変更ありません。ただし、拘束時間の上限が最大で16時間から15時間に1時間短縮されます。拘束時間14時間を超えるのは週に3回までを目安とし、なるべく少なくすることが求められます。

タクシー運転者の拘束時間

タクシー運転者の拘束時間の限度は、1カ月当たりマイナス11時間、年換算でマイナス132時間となります。健康確保などの観点から、長時間労働・過重労働の実態の改善を行おうとするものです。

休息期間はどう変わる?

休息期間とは、使用者の拘束を受けない期間のこと。つまり、業務が終了した時刻から次の始業時刻までの時間のことをいいます。1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に一定時間以上の休息時間を設けること(インターバル)が定められている点に注意します。

トラック運転者の休息時間

これまでは継続8時間とされていた1日の休息期間ですが、見直しにより継続11時間以上が基本となり、9時間以上は休息期間を取ることとされています。

また、長距離・宿泊付きの運行の場合は、運行を早く切り上げ、まとまった休息を取れるよう例外が規定されています。

バス運転者の休息時間

バスもトラック同様、インターバルの期間が延長されます。これまでは継続8時間とされていた1日の休息期間ですが、2024年4月以降は継続11時間以上が基本となり、9時間を下限にすることが求められます。

タクシー運転者の休息時間

タクシーも他と同様、インターバルの期間が延長されます。日勤では継続11時間以上が基本となり、9時間以上のインターバルが必要になります。また隔勤においても、これまでは継続20時間だった1日の休息期間を、2024年4月以降は継続24時間を基本とし、22時間以上は取ることとされています。

運転時間はどう変わる?

運転時間とは、1日の運行でドライバーがハンドルを握って運転する時間の合計のことをいいます。運転時間には、1日平均の上限が設けられています。

トラック運転者の運転時間

トラック運転者の運転時間については、現行の内容が維持されることになりました。2日を平均した1日あたり9時間以内、また2週間を平均した1週間あたり44時間を超えないように求められます。

バス運転者の運転時間

バス運転者の運転時間も、現行の内容から変更ありません。2日を平均した1日あたり9時間以内、また4週間を平均した1週間あたり40時間を超えないように求められます。

ただし、貸し切りバスなどの一部の運転者は、労使協定により52週における総運転時間が2,080時間を超えない範囲で、52週のうち16週まで、4週を平均し1週あたり44時間まで延長することができます。

タクシー運転者の運転時間

タクシー運転者の運転時間には、とくに規定がありません。タクシーは即時性・即地性が高い(長距離運行が少なく、商圏が限定されやすい)ため、運転時間の管理がしやすいと考えられています。拘束時間や休息期間に留意しましょう。

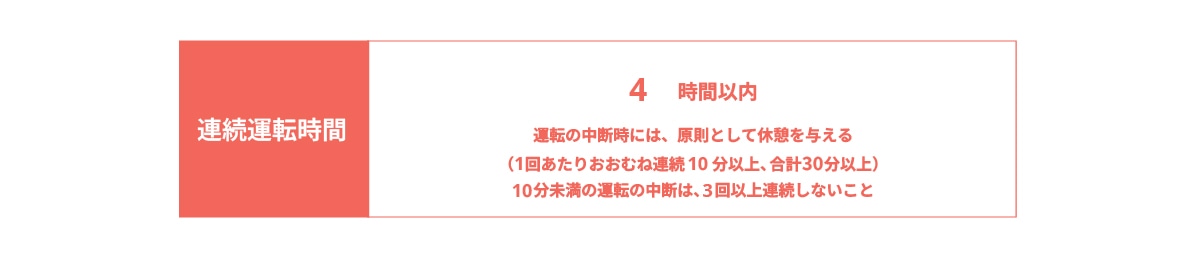

連続運転時間はどう変わる?

連続運転時間とは、ドライバーが作業や休憩、仮眠など運転以外のことを行わず、継続してハンドルを握り運転している時間のことをいいます。長時間運転は事故などのリスク増加につながるため、運転の中断を行うタイミングが定められている点に注意します。

トラック運転者の連続運転時間

トラックの連続運転時間は、現行の内容が維持されます。4時間を経過するまでに、1回あたり連続10分以上、合計30分以上になるよう運転を中断することが求められます。いわゆる「430(ヨンサンマル)休憩」です。

変更点としては、運転の中断時は、例えば付帯業務などを行わず「原則休憩とする」ことが新たに明記されました。また、混雑時に駐車・停車できない場合など「やむを得ず連続運転時間が4時間を超える場合には、連続運転時間を4時間30分まで延長することができる」と例外も設けられました。

バス運転者の連続運転時間

バスの連続運転時間についても、現行の内容が維持されます。4時間を超えないものとし、1回あたり連続10分以上、合計30分以上になるよう運転の中断が求められます。

ただし、高速バスや貸切バスについては、高速道路における連続運転時間はおおむね2時間までとするよう努めることとされています(貸切バスの夜間運行では高速道路以外も含む)。

タクシー運転者の連続運転時間

タクシー運転者の連続運転時間には、とくに規定がありません。時間外労働の上限規制を遵守し時間外労働の削減に努めること、必要な休息の確保のために勤務終了後一定の休息期間を取ることが求められます。

特例その他はどう変わる?

道路状況など、さまざまな事情の絡む自動車運転業では、いくつかの特例が認められています。

以下、物流の2024年問題による影響が顕著であるトラック運転者の内容を例に、改善基準告示で改正された4つの特例その他の内容を解説します。

- 分割休息(休息期間の特例)

- 2人乗務(ツーマン運行)の特例

- 隔日勤務の特例

- 予期しえない事象(新設)

分割休息(休息期間の特例)

分割休息とは、連続した休息期間を確保するのが難しい場合に分割して与えてもよいとする特例です。1カ月間程度をめどに、全勤務回数の2分の1を限度とし、休息期間を拘束時間の途中および拘束時間の経過直後に分割して与えることができます。

休息期間は現状の8時間から9時間に改正されますが、改正後は、2分割または3分割が可能になります。ただし、3分割した場合の休息期間は合計で12時間以上とされ、かつ休息が3分割される日が連続しないよう努めなければいけません。

2人乗務(ツーマン運行)の特例

2人乗務の特例とは、1台の自動車(※)に同時に2人以上が乗務する場合、最大拘束時間を延長してもよいという特例です。改善基準告示では、拘束時間は原則1日13時間(宿泊を伴う長距離貨物運送の場合は、1週につき2回まで16時間)とされています。

2人乗務の特例では、1日20時間まで拘束時間の延長が認められ、休息期間も4時間まで短縮できるとされていました。この内容について2024年4月の改正後にも変更はありません。

さらに、より良質な休息環境を車内に整備できた場合(細かな規定あり)に、拘束時間の延長が認められるようになります。

※ベッド付(ただし、車両に身体を伸ばして 休息することができる設備がある場合に限る)。

出展:https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/001383159.pdf

隔日勤務の特例(変更なし)

隔日勤務とは、始業および終業の時間が同一の日に属さない(日をまたぐ)働き方です。事業場内仮眠施設または使用者が確保した同種の施設において、夜間に4時間以上の仮眠時間を与える場合には、2週間について3回を限度に、2暦日における拘束時間を21時間から24時間まで延長することができる特例が与えられています。こちらは改正後の変更はありません。

予期しえない事象

新告示には「予期し得ない事象」への対応が盛り込まれました。事故や故障、災害など、通常では予期しえない事象に遭遇し、一定の遅延が生じた場合について、対応した時間が控除されます。

具体的には、客観的な記録が認められる場合に限り、予期しえない事象に対応に要した時間を、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間の規制から除くことができます。

改善基準告示に違反したらどうなる?罰則は?

改善基準告示に違反した際の罰則について、2023年3月31日に厚生労働省労働基準局長から発表された内容によると、「法律ではなく厚生労働大臣告示であるため、罰則の規定はありません」と明示されています。

一方で、労働基準監督署の監督指導において「改善基準告示違反が認められた場合、その是正について指導を行う」とされていますが、「その指導に当たっては、事業場の自主的改善が図られるよう丁寧に対応することを予定している」と続けられています。

また、道路運送法や貨物自動車運送事業法の運行管理に関する規定などに重大な違反の疑いがあるときは、その事案を地方運輸機関へ通報するとしています。

物流の2024年問題への影響

物流の2024年問題とは、働き方改革関連法の制定により自動車運転業務における労働時間が短くなることで、国内全体の輸送能力が不足する社会問題のことです。

改善基準告示の適用によりドライバーの時間外労働の上限や拘束時間、休息時間などが規制されることで、「荷物が届かない」「長距離輸送に対応できない」といった問題が起きると懸念されています。

トラック運転者の労働時間の規制が強化されることで、とくに長距離輸送に大きな影響が与えられると考えられています。

改善基準告示の改正に対する対策方法

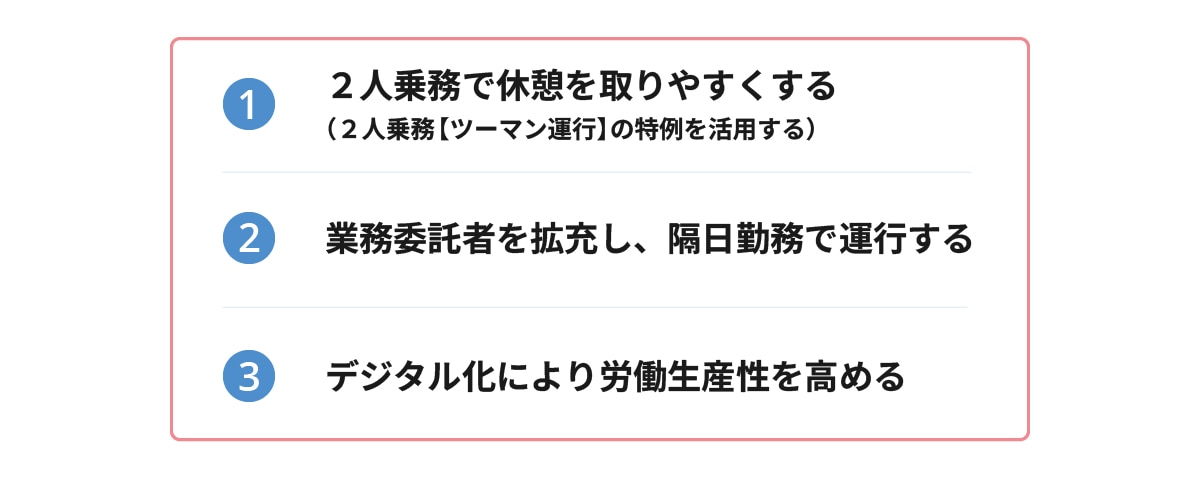

改善基準告示の改正への対策方法を3つご紹介します。

- 2人乗務で休憩を取りやすくする(2人乗務[ツーマン運行]の特例を活用する)

- 案①ドライバー自身が改善基準告示を守れる仕組みをつくる 案②

- デジタル化により労働生産性を高める

2人乗務で休憩を取りやすくする(2人乗務[ツーマン運行]の特例を活用する)

改善基準告示によりドライバーの勤務・稼働時間が短縮されてしまうことに対し、2人乗務の特例を活用した働き方が有効です。

自動車に一定の休息環境が設備されていることが条件となりますが、1台の自動車に2人以上が乗務する場合、休息期間が短縮でき、拘束時間も延長が可能になるためです。

とくに長距離運行が必要な場合や往復運行の場合などは、2人乗務による対策が求められるでしょう。

ドライバー自身が改善基準告示を守れる仕組みをつくる

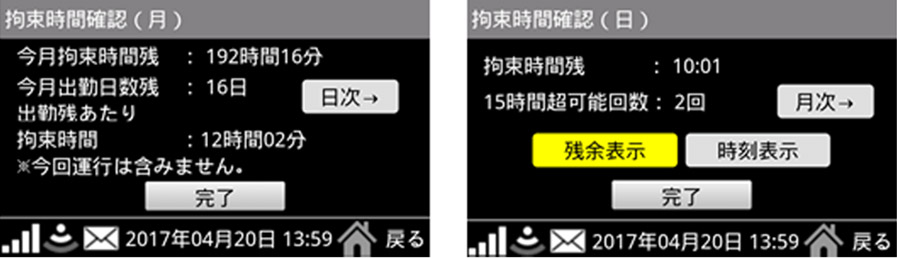

引用:全日本トラック協会「中小トラック運送事業者のためのITガイドブック及びITベスト事例集」

デジタル式運行記録計のソフトウェアを更新または機能追加することで、ドライバー自身が労働時間や運行時間を管理できる仕組みがつくれます。

休息期間が不十分な場合に通知が行われるなど、デジタル式運行記録計の表示を見ながら、ドライバー自身が休憩や運転時間、休息時間を取りやすくなります。

参考:https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/jyoho/itguidebook_035.pdf

デジタル化により労働生産性を高める

紙の書類によるやり取りなどアナログな業務をデジタル化することで、労働生産性を高めることも有効です。

インフォマートが2023年11月に実施した「物流業界の404名に聞いた、2024年問題に関する実態調査」では、半数以上が請求書などを「すべて紙」で処理しており、ドライバーの業務を圧迫していることが判明しました。

これらをデジタル化することで、紙の業務が一気に効率化されドライバーが運送業務に専念しやすくなります。

インフォマートでは、BtoBプラットフォームをはじめとする業務フローの効率化システムを提供しています。契約書から請求書まで一連の書類業務のデジタル化が可能です。

労働力不足によって引き起こされる物流の2024年問題への対応にもなりますので、ぜひ一度検討してみてください。

まとめ

自動車運転者の改善基準告示が2022年に改正され、2024年4月1日に適用となります。改正後は、ドライバーの拘束時間や休息時間などの規制が強化され、総じて自動車運転者の稼働時間が短縮されます。

主に、拘束時間、休息期間、運転時間、連続運転時間の4つについて改正前後の変更点を押さえながら、特例その他についても変更がないか確認することで、労務対応がしやすくなります。

改善基準告示の改正は物流の2024年問題の1つの要因ではありますが、これを機会に書類のデジタル化などを進め、業務効率化を図る機会としていけるとよいでしょう。

インフォマートの『BtoBプラットフォーム 請求書』は、請求書の受取・発行に対応した電子請求書サービスです。物流業界のお客様にもご導入いただいており、協力会社向けの支払通知書の電子化や荷主向けの請求書の電子化などをご支援しております。

請求書の発行だけではなく、受取、支払金額の通知など、請求業務全体をデジタル化でき、時間・コストのかかる経理業務を大幅に効率化することができます。またコスト削減だけではなく、検索効率を向上し、原本の紛失リスクも回避できます。

現在紙やPDFで請求書をやり取りされている企業様も、郵送代行やAI-OCR等の機能により請求書が完全デジタル化され、一元管理が可能になります。

『BtoBプラットフォーム請求書』の資料ダウンロードはこちら

『BtoBプラットフォーム契約書』は、企業間の契約締結・保管・稟議を電子化する電子契約サービスです。Web上で契約を完結させることができ、印紙代・郵送コスト削減、業務効率化につながります。法的効力を持ち、電子帳簿保存法にも対応しております。