物流の2024年問題とは?

物流の2024年問題とは、ドライバーの労働時間短縮により引き起こされる物流機能の停滞のこと

物流の2024年問題とは、働き方改革関連法の施行により自動車運転業務における労働時間が短縮され、国内全体の輸送能力が不足する社会問題のことです。ドライバーの時間外労働の上限や拘束時間、休息期間などが規制されることで、「荷物を届けられない」「長距離輸送に対応できない」といったさまざまな問題が起きると懸念されています。

国の「持続可能な物流の実現に向けた検討会」では、物流の2024年問題に対して何も対策をしなかった場合の試算が行われました。輸送能力が2024年には14.2%(4.0億トン)、2030年には34.1%(9.4億トン)不足するという数字が発表されています(2019年時点)。

自動車運転者は、大きく分けて ①トラック運転者、②タクシー・ハイヤー運転者、③バス運転者の3つがあり、それぞれに改正内容が異なります。この記事では、とくに物流の2024年問題による影響が顕著である ①トラック運転者の内容に絞ってお伝えします。

物流の2024年問題の背景と変更点

物流の2024年問題の背景には、自動車運転業務における働き方改革が推し進められていることがあります。

大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から、それぞれ時間外労働に対する規制が強化されました。しかし、物流・運送業界や建設業界、医療業界などは、業態の構造上対応が難しいために5年間の猶予期間が設けられていました。2024年4月から時間外労働の上限規制や改善基準告示が適用されます。

では、2024年4月から具体的に何が変わるのでしょうか?主な変更点は、以下の2点です。

- 「自動車運転業務」の年間時間外労働時間の上限が960時間に制限される。

- 改善基準告示により拘束時間や休息期間などが細かく指定される。

| 2024年3月31日まで | 2024年4月1日以降 | |

|---|---|---|

| 時間外労働の上限(労働基準法) | 適用なし | 年960時間 ※休日労働を含まない |

| 拘束時間 (労働時間+休憩時間) ※改善基準告示 | 【1日あたり】 ・原則13時間以内、最大16時間以内 ※15時間超は1週間2回以内 【1ヶ月あたり】 ・原則、293時間以内。ただし、労使協定により、 年3,516時間を超えない範囲内で、320時間まで延長可。 |

【1日あたり】 ・ 原則13時間以内、最大15時間以内。 ・ 宿泊を伴う長距離運行は週2回まで16時間 ※14時間超は1週間2回以内 【1ヶ月あたり】 ・原則、284時間、年3,300時間以内。ただし、 労使協定により、年3,400時間を超えない範囲内で、310時間まで延長可。 |

| 休息期間 ※改善基準告示 |

【1日あたり】 ・継続8時間 |

【1日あたり】 ・継続11時間を基本とし、最低9時間 |

時間外労働に上限が設けられるほか拘束時間などの制限も厳しくなることで、総じてドライバーの稼働時間が短くなります。

出典:

https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000259800.pdf

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001620626.pdf

物流の2024年問題は長距離運転への影響が大きい

物流の2024年問題は、とくに長距離輸送に大きな影響を与えます。時間外労働時間の上限が設定されることで、休息期間や拘束時間の規制も厳しくなるためです。物流の2024年問題の背景にある働き方改革関連法の施行は、ドライバーの労働環境の改善により業界全体の不均衡を是正していこうとするものです。

そのため、2024年4月から連続運転時間も規制の対象となり、長距離輸送がこれまでより難しくなることが予想されています。物流の2024年問題は物流企業だけの問題ではなく、荷主を含めた物流業界全体の対策が求められる問題です。

物流業界が2024年問題への対応に苦戦する理由

物流の2024年問題の要因は、自動車運転業務における働き方改革が推し進められていることと、従来までの慣習や業界構造によってその対応が極めて難しいことが挙げられます。

国内全体で働き方改革が必要な理由は、少子高齢化による労働力不足や多様な働き方への対応が迫られているためです。ただし一部の業界ではすぐの対応が難しいため、5年間の猶予が与えられていました。

しかしながら、猶予期間を経ても物流業界は対応に苦戦を強いられています。なぜ物流業界では、働き方改革への対応が難しいのでしょうか?

そこには主に2つの要因があります。

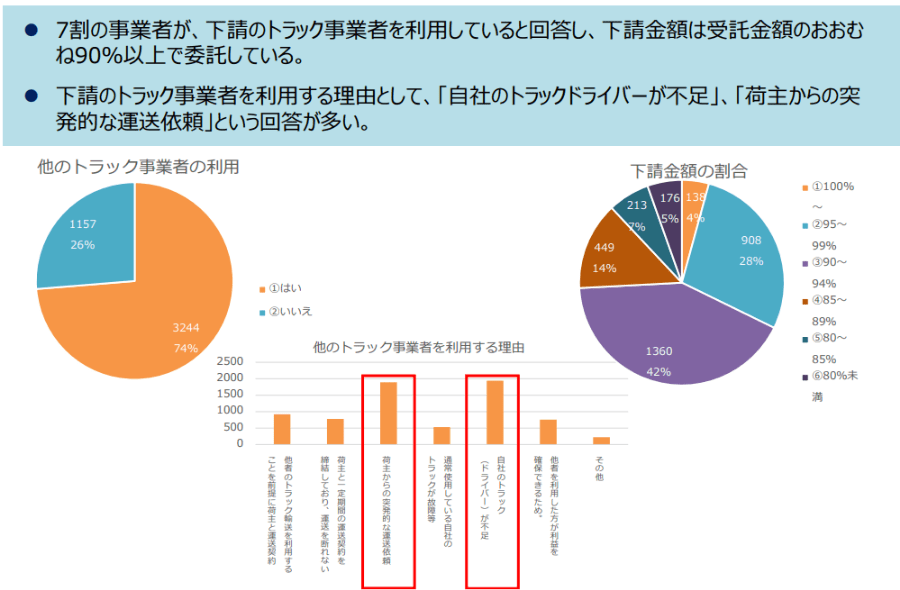

- 物流業界は多重下請け構造であり、荷待ちの常態化や契約外の荷役が発生していること。

- 他の業種に比べデジタル化が遅れており、紙の書類などアナログなやり取りも多いこと。

出典:令和5年4月27日 トラック輸送における多重下請構造についての実態把握調査に係る調査結果 より

そもそも物流業界では、運送会社の供給過多により荷主側へのパワーバランス偏重が起きていました。運送会社が運搬以外の荷役も行うような状況や、長時間にわたる荷待ちが慢性的に発生しています。運送個社で契約外の荷役を止めたり価格に転嫁したりといった対応を取ること自体が、難しい業界の構造があります。

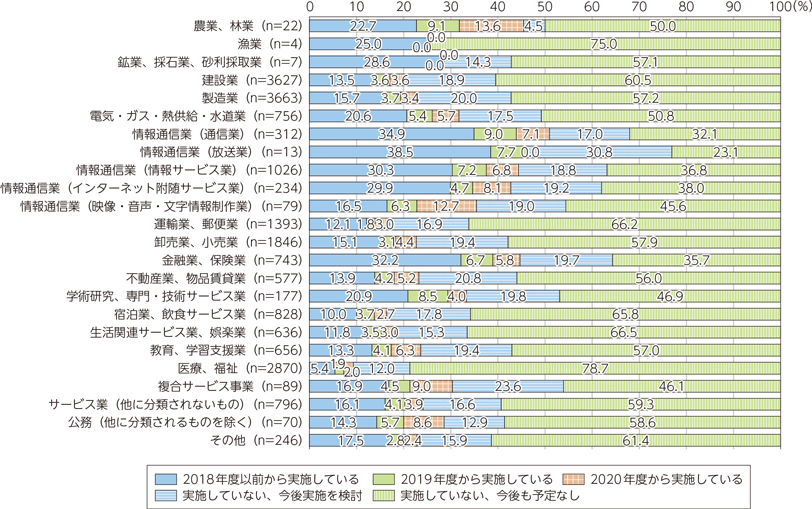

また、物流業界でデジタル化に取り組んでいる企業の割合は16.9パーセント(2020年時点)と、他の業種に比べ遅れが目立ちます。業界全般に紙の伝票などアナログなやり取りが残っていることで、デジタルシフトによる業務効率化が図れないのが現状です。

引用:総務省|令和3年版 情報通信白書|我が国におけるデジタル化の取組状況

上記によって、自動車運転者の長時間労働が当たり前になり、働き方改革関連法を遵守することが難しくなっているのです。

働き方改革に対応することは、物流業界全体においてこれまでの業務変革が求められているということに他なりません。そして、それは運送会社や倉庫会社の個社では対応がしきれないほど大きな課題でもあります。

運送会社側の負担が改善されなければ、ドライバーの待遇の悪化による離職や運送業の経営悪化などにより、荷物が届かないといった問題にも発展します。荷主も契約内容の見直しや業務の効率化に取り組む必要に迫られています。

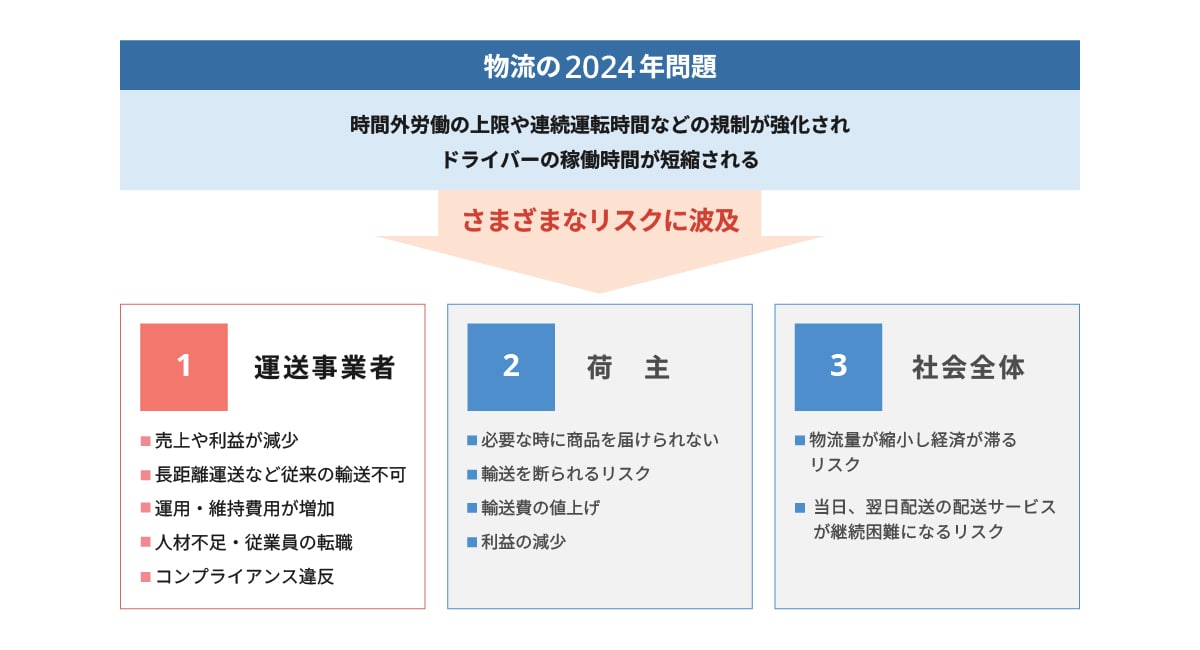

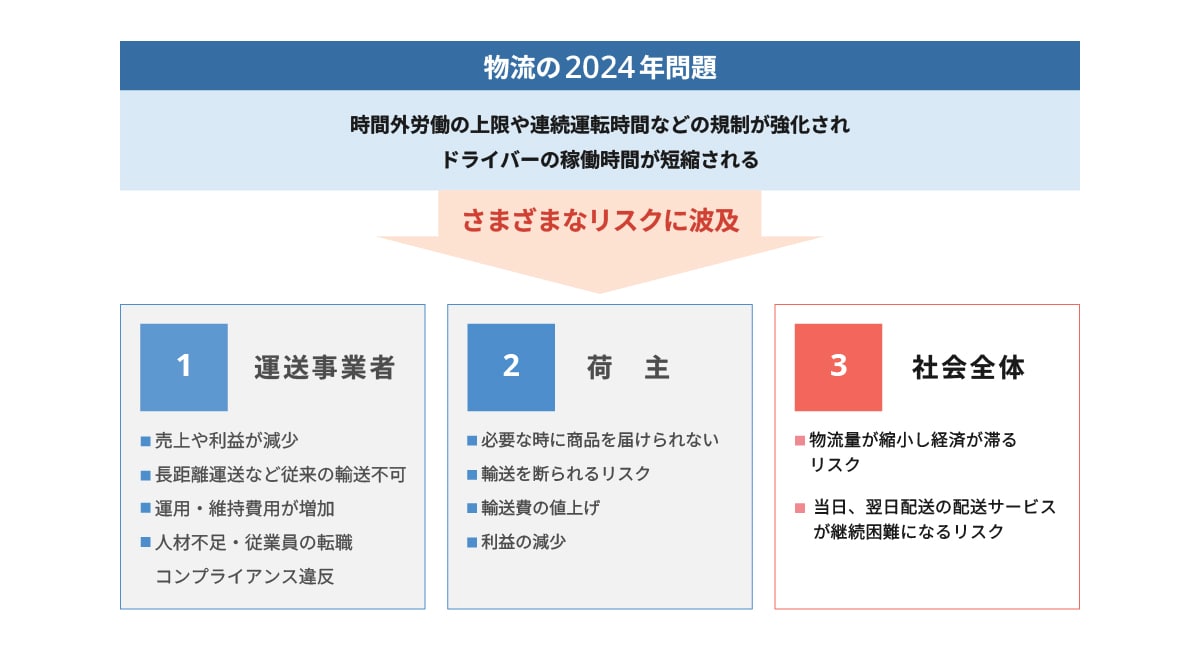

荷主や消費者も無関係ではない、物流の2024年問題で発生するリスク

2024年問題は運送業や倉庫業だけに閉じた話ではなく、荷主側も含めた社会全体の大きな問題です。ここでは、物流の2024年問題に対策しないことによるリスクを解説します。

運送事業者のリスク

運送事業者のリスクは、次の5点です。

- 売上や利益が減少するリスク

- 長距離輸送など従来の輸送ができなくなるリスク

- 運用・維持費用が増えるリスク

- 人材不足・従業員の転職リスク

- コンプライアンス違反へのリスク

売上や利益が減少するリスク

物流の2024年では、運送事業者の売上や利益が減少するリスクがあります。ドライバー1人あたりの年間の時間外労働が制限され、勤務・稼働時間が今より減少することになるためです。それにともない運べる貨物の量や距離が減り、運送事業者の売上や利益が減少する恐れがあります。

人手不足が顕著になるなか、ドライバーを確保するためには給料の引き上げも検討が必要です。増加した人件費を運送料価格に転嫁できない場合は、運送事業者の利益が圧縮されてしまいます。

長距離輸送など従来の輸送ができなくなるリスク

2024年4月から、ドライバーの連続運転時間が4時間以内に制限され、終業時刻から次の始業時刻までの間に一定時間の休息期間を確保しなければならないとする「勤務間インターバル制度」も導入されます。これにより、トラック1台あたりの輸送距離が短くなり、長距離輸送など従来の輸送に対応できなくなるリスクが発生します。

運用・維持費用が増えるリスク

運送事業者は、配送の運用や経営の維持にかかる費用が増加するリスクがあります。2023年4月から60時間を超えた場合の割増賃金率が一律50%になっているのに加え、「2名乗務(ツーマン運行)」などにより一配送あたりの人件費が増えてしまうためです。さらに、トラック1台1台の運行状況やドライバーの勤務状況をより細かく把握・管理するためのコストが増加します。

配送スケジュールや配送ルートの最適化、在庫の把握などにITツールの導入が必要になる場合もあります。ドライバーの労務管理にも今まで以上に手間がかかるようになります。

人材不足・従業員の転職リスク

これまで運送事業は、「大変だけれど稼げる仕事」と認知されてきました。身体的な負担は大きくても、夜間の輸送や残業によって高収入が得られていたからです。しかし、2024年4月から時間外労働や拘束時間の上限、連続運行時間などが制限されることで、残業時間が短くなります。そのため「大変なわりに稼げない仕事」として嫌煙され、より稼げる仕事へと社員が転職してしまうリスクや、人材確保難に陥るリスクが高まります。

コンプライアンス違反へのリスク

無理をして長時間輸送を行う場合などで、時間外労働の上限を超えてしまうと法令違反になるリスクがあります。例えば、お得意先の荷主から「どうしても今日中に届けたい」などの急な発注があったときに、無理をして輸送することがあるかもしれません。

余裕をもって受けられる場合はよいですが、人材不足などが重なるとドライバーに負担がかかることになります。そのため、時間外労働の上限を超えてしまったり、連続運転時間の違反になったりとコンプライアンスリスクが増加します。

荷主のリスク

荷主にとってのリスクは、次の4点です。

- 必要なときに商品を届けられないリスク

- 輸送を断られるリスク

- 輸送費が値上げとなるリスク

- 利益が減少するリスク

必要なときに商品を届けられないリスク

業界全体でドライバーの稼働時間が減ってしまうため、これまでのように必要なときに商品を届けられないリスクが発生します。例えば、翌日配送やお急ぎ便といったサービスの継続が難しくなるか、対応できない地域が増えるかもしれません。

輸送を断られるリスク

今後は一定の長距離輸送への対応が難しくなることから、従来のような長距離輸送は運送事業者から断られるリスクが増します。また、急を要する配送など無理な輸送も、コンプライアンスを理由に運送事業者から断られる可能性が高くなります。

これまでは運送事業者がサービスで対応していた荷積みなどの役務も、今後は無理な依頼となりえます。運送会社は限られた時間で運ばなければいけないため、運ぶ荷物と荷主の取捨選択をせざるを得ません。

輸送費が値上げとなるリスク

輸送費が値上げとなるリスクもあります。運送事業者の人件費増加分が輸送費に転嫁されることが見込まれるためです。運べる荷物の量や距離が減り、売上が減少する恐れから、運賃の値上げで対応する運送会社もあるかもしれません。

利益が減少するリスク

運送事業者の輸送能力が全体的に低下するため、荷主は利益が減少するリスクを抱えます。輸送費の値上げ分は商品・サービスに価格転嫁する必要がありますが、各種商品・サービスの値上げが難しい場合は利益の減少を招きます。

社会全体のリスク

社会全体のリスクは、次の2点です。

- 貨物輸送量が縮小し経済が滞るリスク

- 当日、翌日配達の配送サービスが継続困難になるリスク

貨物輸送量が縮小し経済が滞るリスク

宅配便をはじめとし社会全体の配送ニーズは今後も増えていくと予想されますが、運べる荷物と距離が今より減ることで、経済が滞るリスクが高まります。さらに、ドライバーの人材不足も深刻化すれば、荷物の量が物流力の限界を超えてしまい、経済が滞ってしまうことも考えられます。

当日、翌日配達の配送サービスが継続困難になるリスク

これまでは当たり前のように受けられていた、当日配達や翌日配達、時間指定といったサービスへの対応が今後は難しくなるかもしれません。とくに長距離輸送が難しくなることから、水産品や青果物などの新鮮な食品を届けられなくなるリスクもはらんでいます。

物流の2024年問題への解決策

物流の2024年問題は、荷主、事業者、一般消費者が一体となって取り組む必要があります。国は、「物流革新に向けた政策パッケージ」の中で、次の取り組みへの必要性を謳っています。

- 商慣行の見直し

- 物流の効率化

- 荷主・消費者の行動変容

1.商慣行の見直し

運送以外の荷役作業や付帯作業もトラックドライバーが負担しているケースが多く見受けられますが、こうした商慣行の見直しが迫られています。

1990年代に行われた複数回の規制緩和により、国内の運送業者は右肩上がりで増えました。物流機能が供給過多となり、荷主側有利の状況が生まれました。そのため、高速代の支払いを受けられない、残業代や燃料高騰分の価格転嫁が難しいといった事象が起きています。

こうした商慣行の是正に向けて、国は次のような措置を取るとしています。

- 物流産業における多重下請構造の是正に向けた規制的措置等の導入

- 荷主・物流事業者間における物流負荷の軽減(荷待ち、荷役時間の削減等)に向けた規制的措置等の導入

- トラックの「標準的な運賃」制度の拡充・徹底 など

2.物流の効率化

国は、物流の効率化に取り組むための枠組みも整備していくとしています。宅配需要が増え荷物の小口化が進み、短時間配送も求められるようになってきたためです。ほかにも国は、即効性のある設備投資の促進についても触れています。

各種ITシステムの導入による業務効率化や、「フィールドサービス(現場作業)」のデジタル化が有効であると考えられています。

各種ITシステムのデジタル化の例

- 予約システム

- 労務管理システム

- 在庫管理システム

- 配車計画システム など

予約システムの導入により、自動的に配送の受付ができるようになります。電話やFAXでの受注をなくせるため、オペレーションの手間を一気に減らせます。

労務管理システムやデジタル式運行記録計(デジタルタコグラフ)を導入することで運転日報や出勤簿の作成が自動化でき、運行に伴う事務作業を効率化できます。

在庫管理システムの導入により、倉庫管理の手間が削減できます。また、倉庫の空き状況も見える化されるため、新規営業にも役立ちます。

配車システムを導入することで、配送計画が最適化されます。必要な車両台数の算出と適切な人員配置によってコストの削減ができます。

「フィールド」のデジタル化の例

- パレット化

- ロボットによる自動バンニング

- 車両の大型化

パレット化とは、荷物をパレットに乗せることで積み下ろしを効率化する方法です。1つひとつの荷物を積み下ろす手間が減らせ、ドライバーの負担や作業時間を軽減することができます。

ロボットを導入し、コンテナ積み込み作業を自動化する方法も考えられます。あるいは、車両を大型化し、一度に運べる荷物の量を増やすことも考えられています。

3.荷主・消費者の行動変容

問題を根本から解決するためには、「物流の2024年問題」に対する荷主企業や消費者の認知度を高め、行動を変容することが求められています。

例えば、国は「物流革新に向けた政策パッケージ」のなかで、次のような措置や取り組みを進めるとしています。

- 荷主企業の役員クラスに物流管理の責任者を配置することを義務づけるなどの規制的措置の導入に向けて取り組む。

- 急いで受け取る必要のない荷物については、消費者がよりゆとりを持った配送日時を指定するなど、消費者の意識改革・行動変容を促す取組みを進める。

また、国と全国トラック協会の共著による「取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」には、パレットを活用した手集配の効率化や、集荷先や配送先の集約、混雑時を避けた配送といった13の解決策が提示されています。

「手続きのデジタル化」は取り組みやすく高効果な対策

見落としがちですが、大量に発生する契約書や請求書などの「手続きのデジタル化」は個社でも取り組みやすく得られる効果が高い対策です。

インフォマートが2023年11月に実施した「物流業界の404名に聞いた、2024年問題に関する実態調査」では、事業者の半数以上が請求書などを「すべて紙」で処理しており、ドライバーの業務も圧迫していることが判明しました。

契約や見積り、発注、請求など紙でのやり取りが当たり前だった「手続き」をデジタル化することで、物流事業者個社における業務効率化が進みます。各種ITサービスの普及により、物流事業者が投資しやすい環境も整いつつあるので、積極的に活用できるとよいでしょう。

「手続き」のデジタル化の例

- 契約書類

- 見積書

- 受発注書類

- 請求書の発行・受取り

電子契約によって、契約業務をデジタル化できます。契約書のやり取りがオンラインになることで、印紙代や郵送コストを削減でき、また、業務効率化にもつながります。

見積書や請求書の発行を会計システム上からできるツールを導入することで、会計処理自体をデジタル化できます。こうしたデジタル化によって、現場業務の負荷が大きく軽減できます。

まとめ

物流の2024年問題とは、ドライバーの時間外労働の上限や拘束時間、休息期間などが規制されることで、国内全体の輸送能力が不足する社会問題のことです。荷物が届かない、長距離輸送に対応できないといった問題が懸念されています。

そもそも物流業界は多重下請け構造であり、荷主に有利な状況が続いてきました。そのため国は、荷主側の対応や消費者の意識変容を含め、問題解決に取り組む必要性を訴えています。

さまざまな対策が考えられる中、「手続きのデジタル化」は物流個社でも取り組みやすく、高い効果を得やすい対策です。各種ITサービスの普及により、物流事業者が投資しやすい環境も整いつつあるので、積極的に活用できるとよいでしょう。

インフォマートの『BtoBプラットフォーム 請求書』は、請求書の受取・発行に対応した電子請求書サービスです。物流業界のお客様にもご導入いただいており、協力会社向けの支払通知書の電子化や荷主向けの請求書の電子化などをご支援しております。

請求書の発行だけではなく、受取、支払金額の通知など、請求業務全体をデジタル化でき、時間・コストのかかる経理業務を大幅に効率化することができます。またコスト削減だけではなく、検索効率を向上し、原本の紛失リスクも回避できます。

現在紙やPDFで請求書をやり取りされている企業様も、郵送代行やAI-OCR等の機能により請求書が完全デジタル化され、一元管理が可能になります。

『BtoBプラットフォーム請求書』の資料ダウンロードはこちら

『BtoBプラットフォーム契約書』は、企業間の契約締結・保管・稟議を電子化する電子契約サービスです。Web上で契約を完結させることができ、印紙代・郵送コスト削減、業務効率化につながります。法的効力を持ち、電子帳簿保存法にも対応しております。