トラック運転手の時間外労働の規制強化による「物流の2024年問題」。個々の物流事業者だけでは対策が難しく、業界全体ひいては社会全体の取り組みが求められています。

2024年4月が間近に迫る中、業界における対応は進んでいるのでしょうか? 今回、株式会社NX総合研究所

常務取締役であり、「持続可能な物流の実現に向けた検討会」委員を務めた、大島弘明氏(以下:大島氏)に「物流の2024年問題」の実態および取るべき改善策を聞きました。

大島 弘明 氏

株式会社NX総合研究所 常務取締役

1988年、日本大学工学部を卒業後、株式会社日通総合研究所(現:NX総合研究所)に入社。主にトラック輸送事業における事業環境の変化や労働・安全問題、物流効率対策等の調査研究に従事。近年は、トラックドライバーの労働時間短縮等働き方改革に向けた物流現場改善のアドバイス・コンサルティングも担当。経済産業省、国土交通省、農林水産省による「持続可能な物流の実現に向けた検討会」委員を歴任する。流通経済大学 客員講師。

物流の2024年問題の対策に向けた歩みは遅い

まず物流の2024年問題について、概要とそれによる問題点について教えてください。

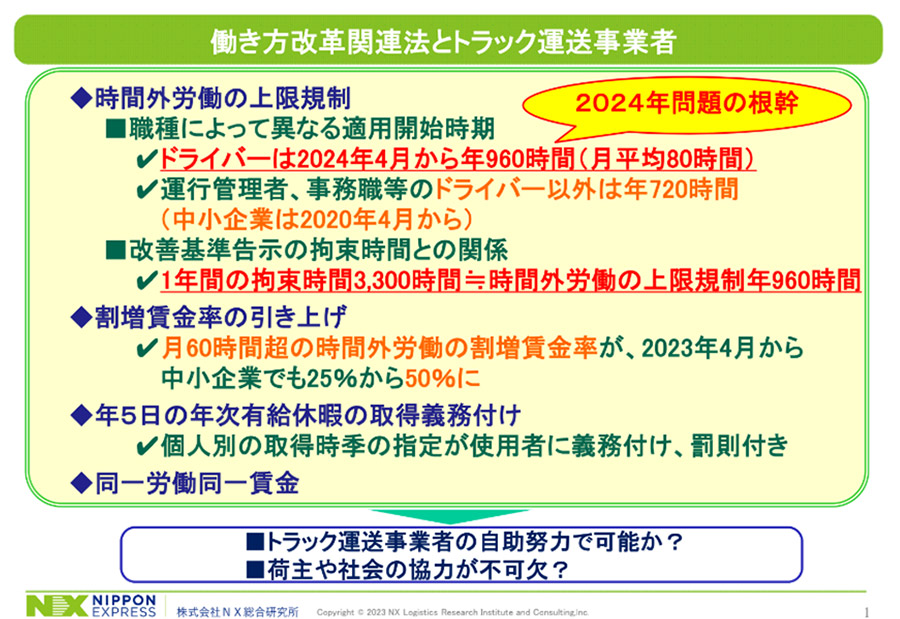

大島氏:物流の2024年問題は、2024年4月から自動車運転業務の時間外労働時間の上限が960時間/年に制限されることに端を発します。この規制に合わせて自動車運転者の長時間労働を防ぐ目的で改善基準告示(※1)も改正となり、ドライバーの拘束時間や休憩時間の基準もより厳しくなります。

引用:株式会社

NX総合研究所「物流の2024年問題の影響と求められる対応について」

※1

改善基準告示:正式名称は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(厚生労働大臣告示)。トラック等の自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため拘束時間の上限、休息期間について基準等を定めているもの。

この改正により、年間の拘束時間の上限は3,516時間から3,300時間と短くなりますが、厚生労働省が2019年に実施したアンケート調査(※2)では、3,300時間のラインを超えているトラックドライバーが26.7%にのぼります。

この超過分の仕事が依頼できなくなると仮定し、このまま対策が講じられない場合に、2030年には14.2%(9.4億トン)もの輸送能力が不足すると推計されています(※持続可能な物流の実現に向けた検討会にて試算)。

現在の運送条件のままでは荷主が物流事業者から仕事を断られる可能性も出てきました。荷物が運べなくなり、必要な物資が届かない「物流クライシス」が起きると懸念されているのはそのためです。

※2 出典:「トラック運転者の労働時間等に係る実態調査事業報告書」(令和4年1月、有限責任監査法人トーマツ)

そうした危機的な状況に対して、荷主と物流事業者はそれぞれ、どのように現状を受け止めているのでしょうか?

大島氏:さきほどのデータで見えてくる状況に比べ、産業界全体の動きを見ていると危機感はまだ薄いといえます。

まず、この問題において主な当事者となる物流事業者ですが、「今までと同じ輸送ができなくなることは理解している。ただし、やるべきことが分からない」といった状況です。

そのため、「長距離輸送を断らなければいけない」「時間外労働の上限規制に対応すること自体が難しい」といった短絡的な意見が多いと感じます。

直接の影響を受ける荷主側も同様です。対策の必要性を認識しているものの、産業界全体からすると対策が十分ではありません。

物流の2024年問題への対策が進まない要因は何でしょうか?

大島氏:1990年の規制緩和によって物流事業者の供給過多となり、過当競争の状況が続いてきたことが挙げられます。多重下請け構造を形成しており、末端の物流事業者ほど荷主にものを言えない状態が続いてきました。

契約を切られるリスクがあるため、契約に含まれない荷待ち時間や積込みや棚入れなどの付帯業務も荷主に頼まれたら断ることもできません。その結果、ドライバーの長時間労働が常態化してきました。

物流の2024年問題を目前にしてようやく、業界の構造を変えるタイミングが来たわけですが、荷主へ協力を依頼しづらい状況は変わりません。そうした背景により、物流の2024年問題への対策がなかなか進まないということです。

荷待ち時間や荷役作業、付帯業務を価格に転嫁するなど適正運賃の収受も必要だと思いますが、実際の交渉は進んでいますか?

大島氏:運賃の交渉は物流事業者の経営存続に関わる問題です。そのため、事業者の規模に関係なく、進めているところは進めています。運賃交渉を進めなければ、とてもではないが人手不足に対応できないという差し迫った状況だと考えます。

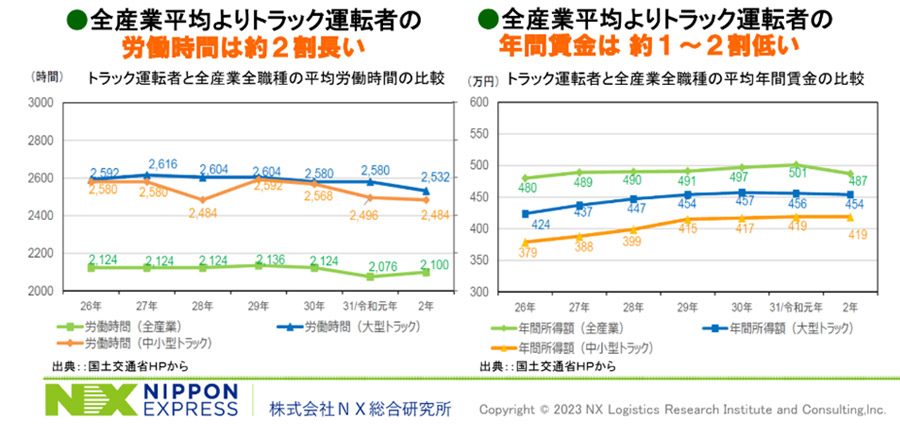

引用:株式会社 NX総合研究所「物流の2024年問題の影響と求められる対応について」

以前は稼ぎがよく、トラックドライバーの仕事に人材が集まった時代もありました。しかし今現在は、労働時間は全産業平均より1〜2割ほど長いにもかかわらず、賃金は1割ほど少ない状態です。

労働力人口が減少の一途を辿る中、少なくとも全産業平均並みに賃金を上げなければドライバーが集まりません。そうした状況を荷主も理解しはじめていますので、運賃交渉に取り組む物流事業者も徐々にではありますが増えてきたと感じます。

荷主の協力が必要不可欠、協力を促すための施策が強化される

物流の2024年問題は、人手不足の問題が根底にあることが理解できました。物流業界において足元では、どのような対策が求められますか?

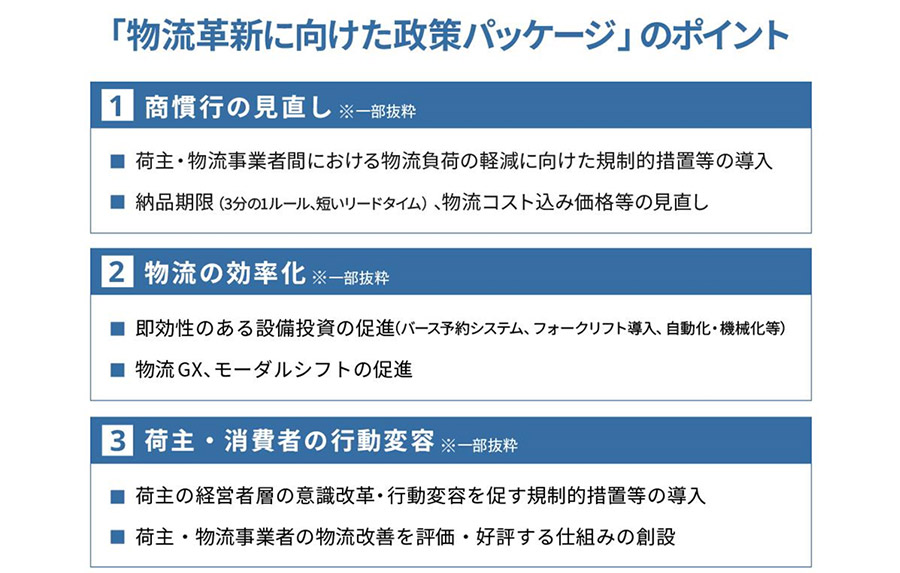

大島氏:国は、「物流革新に向けた政策パッケージ」の中で、取り組むべき3つの項目として(1)商慣行の見直し、(2)物流の効率化、(3)荷主・消費者の行動変容 を明示しています。

出典:令和5年6月2日我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議「物流革新に向けた政策パッケージ」のポイントよりインフォマートにて抜粋

その中でも実効性の高いのが、荷待ちなどのムダな時間を減らすことです。これは時間外労働の短縮に直結しますし、拘束時間の上限を遵守するためにも必要な取り組みです。

国土交通省が取りまとめた「トラック輸送状況の実態調査(令和2年度)」によると、トラックドライバーの1運行の平均拘束時間のうち、荷待ち・荷役作業等にかかる時間は計約3時間と推計されました。

1回の運行で3時間もの荷待ち・荷役時間が発生しているのですね。

大島氏:荷積みや積み降ろしなどを効率化し、1日の労働時間を2時間減らせたとしましょう。月に25日稼働だとして50時間、年間で600時間削減できる計算です。即効性の高い取り組みだといえるでしょう。

そうしたことから、2023年6月に発表された「物流の適正化・生産性向上に向けた 荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」に、荷待ち・荷役作業等にかかる時間を最低でも2時間以内、できれば1時間まで短縮することが明記されました。

例えば、トラック予約システムの導入や、パレットの活用による先行事例がありますし、具体的な改善策は現場がアイデアを出せるはずです。荷待ち・荷役作業等にかかる時間の削減は、足元で取り組めて即効性のあることだと思います。

そもそも、物流事業者の契約先が発荷主である一方、荷物の納品先は着荷主であるため、諸々の交渉を進めづらい構造もあるかもしれません。

大島氏:仰る通りです。そもそも荷待ちが発生するのは、発荷主と着荷主との間で正しい時間指定をする商習慣がないからです。とりあえず指定された到着時刻のとおりに向かうと、納品先には他の運送事業者のトラックも来ていて、5台、10台と待機している。着荷主が個々の物流事業者に対して荷受け時間などを振り分けてくれたら解決できることです。

このように、荷主側の協力がない限り物流の2024年問題は解決できません。荷主としても対策を進めなければ、2024年4月以降にものを運べなくなるリスクを抱えてしまいます。物流の2024年問題が差し迫る中、荷主の理解も広がりつつあります。

2024年4月以降、個々の事業者が改正後の内容に対応できるように国からの支援もありますか?

大島氏:これまでも国は、トラックドライバーの労働時間の適正化に向けたさまざまなガイドラインやアクションプランを策定してきました。しかし、法的な拘束力がないので業界全体を変えるほどではありませんでした。今後は、取り組みの義務化によって、荷主の行動変容を確実なものにしていくことが予想されます。

物流全体の効率化を推し進めるため、義務化の方向での法制化が検討されています。すなわち、トラックドライバーの労働時間などの見える化を義務付け、目標に向けた取り組みが不十分な場合には指導・助言などを行うといったスキームです。そして、民間事業者に対応を義務付ける際には、何らかの助成や支援がセットになるだろうと見ています。

求められるのは小規模事業者でも取り組みやすい対策、実効性の高いデジタル化にも期待

インフォマートでは 2023年11月に物流業界の404名を対象にアンケート調査を行いました。結果、契約書や請求書などの帳票類を「すべて紙でやり取りしている」という企業が約半数にのぼりました。実感はありますか?

大島氏:たしかに紙文化が根強く残っている業界だと思います。帳票類や日報、荷物の引き渡し書類などを紙でやり取りしています。先ほど足元でできることについて触れましたが、デジタル化の推進もやはり即効性のある方法で、国も推奨しています。

ではなぜ、紙文化が残ってきたのかといえば、書類のフォーマットが統一されていないことが1つ。荷主ごとに項目の記載欄が異なるので、システムを入れたとしてもデータの収受が容易ではないのです。また、荷主側のデジタル化が進まなければ、下請け企業のデジタル化も進みづらいという理由が1つです。

ただ、今後はデジタル化が必要になると。

大島氏:はい。荷待ち時間などのムダな付帯業務を削減するためには、そもそも現状を「可視化」しなければならないためです。物流の2024年問題では、時間外労働の上限規制のみならず、改善基準告示への対応も求められます。

それらを紙でやっていては業務が増えるだけで、到底対応できません。記入ミスや転載ミスなど、データでやり取りしないがゆえの正確ではないデータを集めてしまう可能性もあるでしょう。すなわち、物流業界には「アナログからの脱却」が必要不可欠だということをお伝えしたいです。

インフォマートの同調査でも、紙の書類を電子化した企業のうち実に8割が何らかの効果を実感していると答えました。

大島氏:業務の効率化は確実に進みますし、データ活用によるさまざまな波及効果が得られると思います。とくに、各種の機能を連携したワンストップ型のシステム導入は効果が高いでしょう。

デジタルタコグラフの記録をもとに労働時間を把握したり、労務管理システムと連携することで自動的に給与計算を行ったりする例があります。配送伝票のデジタル化によって、配達完了のサインとともに会計ソフト上に売り上げが計上され、請求書も自動作成されるといった仕組みも構築できます。

業務効率化に加え運賃交渉が進めば、今までよりも少ない労働時間でこれまでと同等以上の稼ぎが得られることになります。そうして確保した収益は、給与アップはもちろん、安全性や品質の向上といった本来の競争力向上のための原資にできます。

しかし一方で、小規模事業者であっても取り組みやすいデジタル化の方策が求められることも確かです。国内には、63,251社ものトラック事業者が存在します(※3)。ですが大手・中堅企業の数は多くはなく、20台以下の営業車を保有する小規模事業者が全体の76%を占めるのです。

小規模事業者が独自にシステムを開発し、保守管理していくことは現実的でない場合もあります。紙のデジタル化はサブスクリプションサービスを活用して取り組めますので、小規模な事業者でも始めやすく、効果を実感しやすい取り組みになると思います。

※3 公益社団法人全日本トラック協会「日本のトラック輸送産業 現状と課題 2023」より

まとめ:2024年4月問題は業界が変わるチャンスでもある

物流の2024年問題が迫りくる今、大島様はどのような見立てでいらっしゃいますか?

大島氏:悪影響が出ないことを願うばかりです。しかしながら、目下の取り組みを見る限り、実際にはソフトランディングは難しいでしょう。ただ、荷物を断られるなどの不具合が出てはじめて、業界の真剣さが増していく面もあると思っています。

足元では、荷待ち時間や荷役作業、付帯業務の改善に取り組むだけでも、労働時間を短縮できることが見えています。ほかにも、書類のデジタル化で労働時間を見える化しながら、業務効率化を図っていくこと。そうした取り組みが賃金アップや競争力向上への原資となっていきますから、今こそ取り組まない手はありません。

働き方改革と生産性向上とはセットであり、長らくこの業界に求められてきた改革の火が灯りはじめました。物流の2024年問題がよい転機になることを期待しています。