IT重説とは?

IT重説とは

IT重説とは、不動産物件の契約までに必要となる重要事項説明(以下「重説」)を、パソコンやスマートフォンなどのIT機器やインターネットを利用して行うことです。

以前までは対面による説明が義務付けられていましたが、2017年からIT重説の本格運用がはじまり、現在ではIT重説が対面の重説と同等に扱われています。

2023年12月現在、不動産の賃貸契約や売買契約においてどの宅地建物取引業者でもIT重説を実施できます。登録などの手続きは不要ですが、国土交通省から発表されている『重要事項説明書等の電磁的方法による提供 及びITを活用した重要事項説明 実施マニュアル』(以下「国土交通省による実施マニュアル」)に沿って対応しましょう。

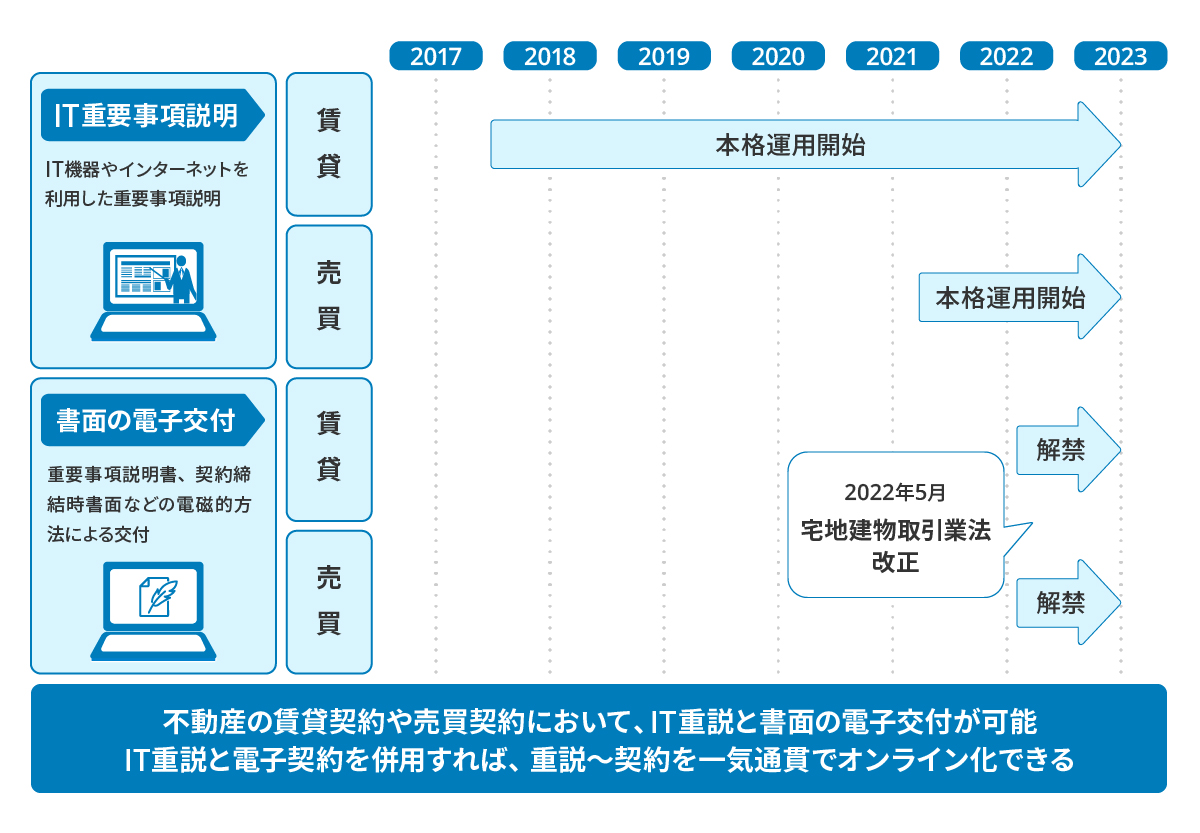

以下では、IT重説に関する運用や法改正について、現在までの流れを簡単にご紹介します。

IT重説に関する運用や法改正の流れ

- 2017年10月〜賃貸契約におけるIT重説の本格運用が開始

- 2021年3月〜売買契約におけるIT重説の本格運用が開始

- 2022年4月〜国土交通省が実施マニュアルを策定

- 2022年5月〜宅地建物取引業法改正により、重要事項説明書の電子交付が解禁

次項で解説する2022年5月の宅地建物取引業法改正も重要なので、ポイントをおさえておきましょう。

2022年5月から重要事項説明書の電子交付が可能に

2022年5月に宅地建物取引業法が改正され、重要事項説明書(35条書面)など不動産取引に関する書面について、電磁的方法による提供(電子交付)が解禁されました。

IT重説と電子契約を組み合わせれば、重説から契約締結までの手続きを、一気通貫でオンライン化できます。取引の円滑化や早期化、高額な印紙税の節約、保管・管理コストの削減などの効果が期待できるでしょう。

IT重説の要件

前述のとおり、IT重説を行う際には登録などの法的な手続きは必要ありません。しかし、適正で円滑なIT重説を行うためには、国土交通省による実施マニュアルに掲載されている「遵守すべき事項」を守ることが重要です。

実施マニュアルでは、以下のような要件が「遵守すべき事項」として明記されています

IT重説で遵守すべき要件

- 双方向でやりとりできるIT環境において実施すること

- IT重説で実施することについて、相手の意向を確認し同意を得られていること

- 重要事項説明書などの書類を事前に送付すること

- 説明の開始前に、相手に重要事項説明書が準備できているかどうかと、IT環境に問題がないか確認すること

- 宅地建物取引士証を提示し、相手が視認できたか確認すること

- トラブルが発生した場合、中断・中止すること

※出典:重要事項説明書等の電磁的方法による提供 及びITを活用した重要事項説明 実施マニュアル

上記を遵守せずにIT重説を実施しトラブルが起きた場合、重要事項説明が行われなかったと判断されるケースも考えられます。重要事項説明義務違反とみなされると、指示処分や業務の停止処分、免許の取り消し処分などが課される可能性があるので、マニュアルをよく読み、適正で円滑なIT重説を心がけましょう。

IT重説のメリット

取引先の負担を軽減できる

重説を対面で行う場合、わざわざ重説のために来訪してもらわなければならず、遠方の顧客にとっては移動にかかる時間や交通費が負担になってしまいます。

IT重説を導入することで、移動時間や交通費が不要となるため取引先の負担を軽減できます。

日程調整しやすく、取引を円滑化できる

宅地建物取引業法により、「契約が成立するまでの間」に重説を行うよう義務付けられているため、重説のスケジュール調整が滞ると契約締結が後ろ倒しになってしまいます。

IT重説を活用すれば、1時間〜1時間30分ほどの時間さえあればスケジュールを確保することが可能です。日程を調整しやすくなり、取引が円滑に進むだけでなく、契約までの期間を短くする効果も期待できます。

さらに電子契約を組み合わせることで契約をオンラインで完結できるので、タイトなスケジュールにも柔軟に対応しやすくなるでしょう。

関連記事|契約締結のリードタイムを電子契約サービスで大幅短縮 | BtoBプラットフォーム 契約書

1日に契約できる数が増え、業務効率が向上する

法人間の取引では、重説や契約のために取引先へ訪問しなければならないケースもよくあります。しかし遠方への出張が必要となると、移動に時間を取られてしまい1日に契約できる件数が限られるので、業務効率が向上しません。

IT重説を取り入れれば、移動にかかっていた時間を別件の契約にあてることができ、1日に契約できる件数が増えるため業務効率が高まります。また、旅費交通費などのコスト削減にもつながるでしょう。

さらに、重要事項説明書など手続きに必要となる書類を電子化すれば、IT重説中に電子署名まで完了させることも可能です。郵送にかかる手間やタイムロスもなくなり、重説から契約までの手続きをオンライン上で迅速に完了できます。

関連記事|電子契約で業務フローはどうなる?仕組みを解説|BtoBプラットフォーム 契約書

IT重説のデメリット・注意点と対策

通信トラブルが発生することがある

IT重説では、映像や音声が途切れるなどの通信トラブルが発生することがあります。国土交通省の調査(「IT重説等の実施状況と今後の対応について」令和4年)によると、IT重説経験者のうち70%が機器や回線に起因するトラブルが発生したと回答しています。まれに、アプリのダウンロードができていなかった、充電が切れたというトラブルが発生することも。

不具合が発生した場合、宅建士はIT重説を中断し、トラブルを解消してからIT重説を再開しなければなりません。トラブルが解消しない場合にはIT重説を中止し、対面に切り替えるなどの対応も必要となります。

事前に以下のような対策を講じておくことも重要です。

通信トラブルへの対策

- 相手への事前案内で、準備事項を丁寧に記載する

- トラブルシューティングについてのマニュアルを作成する

- 重説を行う場所で、電波の入りやすさを確認しておく

- 念のため固定回線を契約しておく など

相手の理解度がわかりにくい

IT重説では、対面よりも相手が理解しているかどうかがわかりにくいというデメリットがあります。IT重説でも十分に内容を理解してもらうために、以下のような工夫が考えられます。

理解を促進するための対策

実施前

- 送付資料にマークや資料番号を付して案内する

- 重要箇所をマーカーで強調する

- 目次や全体像を把握できる資料を添付する など

実施時

- 画面共有を行う

- ゆっくり話す

- 対面よりも、理解状況の確認を細かく丁寧に行う など

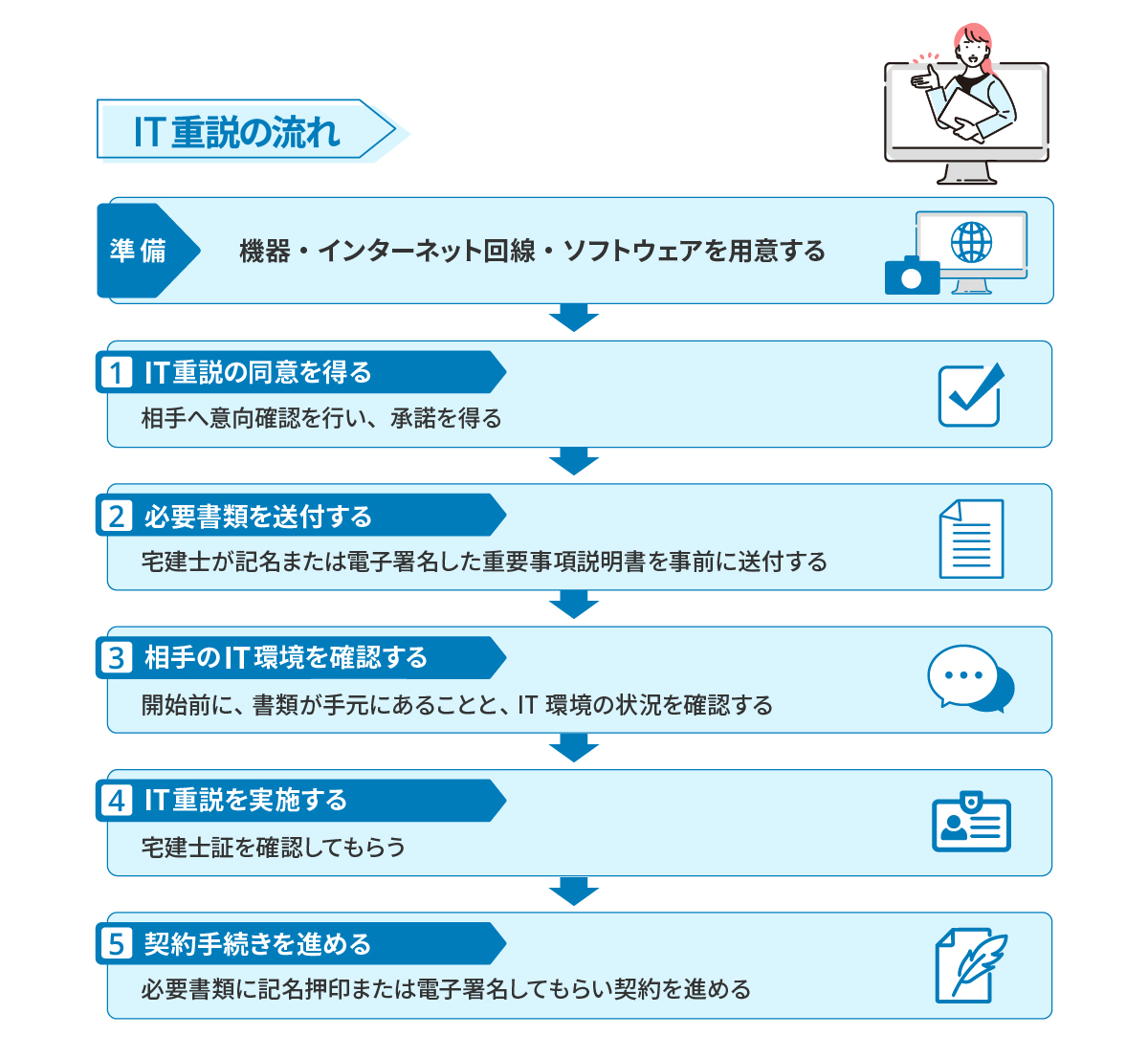

IT重説の対応の流れ

IT重説の流れについて簡単に説明します。国土交通省による実施マニュアルに記載されている「遵守すべき次項」については下線で強調していますので、ぜひ参考にしてください。

【準備】機器・インターネット回線・ソフトウェアを用意する

IT重説に求められる環境は、「その内容を十分に理解できる程度に、映像を視認でき、かつ、音声を聞き取れるとともに、双方向でやりとりできる環境」と規定されています。

IT重説に対応できるよう、以下の環境を用意しましょう。

- 機器: 端末、画面、カメラ、マイク、音響機器 など

- 回線: インターネット回線

- ソフトウェア: ビデオ通話、テレビ会議、テレビ電話 など

1.IT重説の同意を得る

IT重説を実施するためには、IT重説を実施することについて、相手へ意向確認を行い、承諾を得る必要があります。

確認方法については特に定められていませんが、トラブル防止の観点から書面または電子メールなど、記録として残る方法が望ましいです。

2.必要書類を送付する

IT重説は、相手の手元に重要事項説明書や添付書類がある状態で実施しなければなりません。そのため、宅建士により記名された重要事項説明書および添付書類を事前に送付する必要があります。

郵送の場合は宅建士が記名した重要事項説明書を送付し、電子交付の場合は、宅建士が電子署名した重要事項説明書をメールや電子契約システムなどで送信します。

事前に読んでおいてもらえることも多いので、IT重説を実施する数日前に送り一読を促すとよいでしょう。

3.相手のIT環境を確認する

IT重説を開始する前に、相手が重要事項説明書や添付書類を確認しながら説明を受けられる状態であることと、IT重説を実施するためのIT環境が整っているかを確認する必要があります。

IT重説を行う際には、はじめに以下の内容について確認します。

- 事前に送付している重要事項説明書及び添付書類が、相手の手元にあること

- 相手の映像や音声を宅建士側の端末で確認できること

- 宅建士側の映像や音声を相手の端末で確認できること

4.IT重説を実施する

IT重説を実施します。理解促進のため、画面共有機能を用いることが望ましいです。映像や音声の不具合が発生した場合は中断し、支障がない状況にしてから再開します。原因の解消が困難な場合は、IT重説を中止する必要があります。

また、宅建士は相手に宅建士証を確認してもらわなければなりません。オンライン上では、以下の方法で宅建士証を確認してもらいます。

- カメラに宅建士証を写し、氏名などを読み上げてもらう

- 顔写真と本人が同一人物であることを確認したことを声に出して答えてもらう

- 宅建士証の提示を受けたことを声に出して答えてもらう

契約後のトラブル防止対策として、録音・録画も有効です。録音・録画をする場合には、利用目的を可能な限り明らかにして、双方の了解のもとで行い、個人情報の保護に関する法律に則って適切に管理してください。

5.契約手続きを進める

重説が終了したら、自社の規定に沿って契約手続きを進めましょう。

また、宅地建物取引業法上では、宅建士が記名した重要事項説明書を交付する義務はありますが、相手の記名押印は必要ありません。しかし自社の手続き上、重説を受けたことや書面を受領したことを証明するために、相手に記名押印を求めるケースもあるでしょう。

重要事項説明書や契約書類への記名押印は、電子署名とタイムスタンプで代用できます。電子契約を活用すれば、IT重説後にオンライン上でそのまま電子署名をしてもらうといったように、対面と同様のスムーズな手続きが可能です。

関連記事|電子契約の安全性や効力は?電子契約法律ガイド|BtoBプラットフォーム 契約書

【事例】IT重説と電子契約で業務効率向上&コスト削減|リヴグループ

2022年5月から不動産売買契約の電子化が自由化され、業務やコスト面で大きな変化が起きている不動産業界。総合不動産会社のリヴグループでは、いち早く電子化に取り組んでいます。

リヴグループは、インフォマートの 『BtoBプラットフォーム 契約書』 を導入し、グループ内や外部の販売会社との売買契約を電子化しました。その効果の一つとして、IT重説によるメリットを感じています。

以前は遠方の場合、1日に1件しか契約できませんでしたが、IT重説の導入により1日に複数件の契約ができるようになりました。出張にかかる旅費交通費の削減にもつながり、当たり前だと思っていた営業コストが案外大きなコストだったことに気づいたといいます。

そのほかにも、収入印紙代の大幅削減や製本・保管業務の削減に成功し、業務効率が向上。グループ社内でのDX促進につながっています。

導入事例|Liv Group|不動産売買の電子化で印紙代を大幅カット。 - BtoBプラットフォーム 契約書

まとめ|重説から契約までワンストップでオンライン化し、不動産業のDXを推進しよう

これまで、不動産業界は紙の契約書類が多くDXが遅れているといわれていました。しかし近年、IT重説や書面の電子化が解禁され、DXに取り組む機運が高まっています。

IT重説を導入することで取引先の負担軽減や取引の円滑化が実現でき、売主・貸主、買主・借主、仲介業者、宅建士といった関係者に多くのメリットがあります。

電子契約とあわせて活用すれば、重説から契約までワンストップでオンライン化が可能に。インフォマートが提供する『BtoBプラットフォーム 契約書』は、企業間の契約締結・保管・稟議を電子化する電子契約サービスです。Web上で契約を完結させることができ、業務効率化や、移動・郵送・収入印紙・書類保管にかかるコスト削減につながります。法的効力を持ち、電子帳簿保存法にも対応しております。IT重説と電子契約を併用し、不動産業のDXを推進しましょう。

『BtoBプラットフォーム 契約書』の製品資料ダウンロードはこちら

https://lp.infomart.co.jp/contract/request/001

https://www.infomart.co.jp/contract/download/004.asp