最終更新日:2023年2月3日

目次

- 税制改正大綱とは?

- 税制改正のプロセス

- 税制改正大綱による影響を調べる方法

- 令和4年度税制改正大綱による電子帳簿保存法の改正

- 電子取引データの電子保存義務化に対する宥恕措置

- 帳簿類や紙の国税関係書類の取り扱い

- 令和5年度税制改正大綱による電子帳簿保存法の改正

- 税制改正大綱を理解し体制整備を進めよう

税制改正大綱とは?

税制改正大綱とは、与党の税制調査会が中心となって翌年度以降の税制改正の方針をまとめる制度です。初めに税制改正大綱の基本情報を確認していきましょう。

・政府税制調査会

税制改正大綱に先だって、内閣府所属で各界の代表者および学識経験者30人以内で構成される政府税制調査会が、現行の税制についての課題や税制のあり方などを検討します。その後、与党税制調査会が具体案の作成を始めます。

・与党税制調査会

現政権与党である自民党と連立を組む公明党では、毎年秋に税制に精通した国会議員らが集まり、税金の仕組みや制度に関する議論を行います。

与党税制調査会では、各省庁から寄せられる要望をもとに税制改正のたたき台を作り、審議を進めていきます。毎年12月中には、翌年度分の税制改正大綱が閣議決定される流れです。

税制改正大綱は、財務省のホームページから内容をいつでも確認することが可能です。しかし、非常にボリュームがありすべてを把握するのが容易でないため、概要が提供されています。

税制改正大綱には税制に関する今後の方向性が示されおり、これを読んでおけば税制改正の大きな流れをつかめます。税制改正大綱によって自社に関連する情報を押さえられれば、いち早く対応への検討を開始できます。

税制改正のプロセス

税制が改正される大まかな流れは次のとおりです。

1.経済社会の変化、各省庁などからの要望を基に、その時々の課題をテーマとした議論が行われる

政府税制調査会が中長期的視点から税制のあり方を検討し、方向性を示します。毎年度の具体的な税制改正事項については、与党税制調査会が各省庁から寄せられる税制改正要望などを審議しながら検討していきます。

2.与党税制改正大綱を取りまとめる

3.「税制改正の大綱」が閣議に提出される

4.「税制改正の大綱」の閣議決定

5.改正法案の作成

国税の改正法案は財務省が、地方税の改正法案は総務省が作成します。

6.国会に提出

7.衆議院・参議院いずれか先に提出された方で審議を経て本会議で可否を決定

8.もう一方の議院に送付。同様の審議を経る

9.両議院で可決されると改正法案が成立する

政府税制調査会と与党税制調査会の2つの税制調査会による税制改正の大筋が税制改正大綱であり、それを基に改正法案が作成された後、国会で承認を得る流れとなっています。

税制改正大綱による影響を調べる方法

税制改正大綱による、法改正における自社への影響をどのようにして調べれば良いのでしょうか。実際に活用するポイントを解説します。

・ダイジェスト版である税制改正大綱概要に目を通す

先にも触れたように、税制改正大綱は100ページ以上にもわたります。そこで活用したいのが、ダイジェスト版となる税制改正大綱の概要です。概要では本文が4ページほどにまとめられているため、税制改正の大枠や重要なポイントを把握できます。

・関連性のある分野を確認する

例えば「令和4年度税制改正の大綱」であれば、税制改正大綱は次のように区分されています。

「個人所得課税・資産課税・法人課税・消費課税・国際課税・納税環境整備・関税」

企業として気になる税制改正としては、消費課税の中の「適格請求書等保存方式に係る見直し」が挙げられるでしょう。また人事関連の業務の場合には、所得税や住民税に関する改正情報もチェックが必要となるため、個人所得課税を参照するということも考えられます。特に確認したい箇所だけをいち早くチェックもできますし、全体の流れを把握する使い方も可能です。

・大きな告知は「税制改正の概要」のページをチェック

特に広く影響を与えるような大きな告知については、財務省の税制改正の概要ページにも掲載されます。例えば令和4年度の欄には、「電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止(令和3年度税制改正)に関する宥恕措置について」が各メニューと同列で記載されています。

・翌年度の動きもチェックが可能

翌年度に関してまだ決定されていない場合でも、改正の動きやヒントをチェックができます。例えば翌年度の「税制改正要望」などが随時掲載されるため、税制改正大綱の審議材料となる要因を見ておくことが可能です。

令和4年度税制改正大綱による電子帳簿保存法の改正

令和4年度の税制改正大綱において示された、電子帳簿保存法関連の情報をもう少し詳しく紹介します。

令和4年(2022年)1月1日から改正電子帳簿保存法が施行されていますが、この改正により、事前申請の不要化、スキャナ保存・電子データ作成時の要件緩和などが定められました。また、保存区分ことに電子化の取り扱いが変わりました。

電子取引データの電子保存義務化に対する宥恕措置

本改正により電子データにより授受された領収書や請求書などに対しては、電子保存が義務づけられました。一方で改正直前の令和4年度の税制改正大綱において宥恕措置が設けられ、措置期間中は印刷したうえで紙書類として保存することが認められました(令和3年12月27日公布)。なお、該当措置は、令和4年度の税制改正においてすでに成立済となっています。

ただし、宥恕措置については、やむを得ない事情がある場合が対象です。例としてはワークフロー整備の遅延・システム整備の検討中などが挙げられています。宥恕措置にあたっては特に届出は不要となっていますが、税務署職員による税務調査などで事情を問われた際にはその理由を明らかにしなければなりません。

帳簿類や紙の国税関係書類の取り扱い

電子取引データ以外については、電子保存が義務化されているわけではありません。しかし、自社でパソコンなどを使い電子的に作成した帳簿・書類は、要件を満たすことで電子データでの保存が可能です。この場合、印刷して紙書類として改めて保存する必要はありません。

取引上で受領・送付した紙の請求書・領収書などについては、スキャナによる電子データ化・保存が可能となります。紙の請求書・領収書などの国税関連書類に関し、スキャナ保存を行う場合は真実性や可視性を確保するための要件を満たす必要があります。一定水準以上の解像度やカラー画像の色階調、タイムスタンプの付与など、基準の詳細を確認して対応しなければなりません。また、データ保存の対象外となる書類もあるため、迷った際には独断で対応せず、国税庁のサイトなどで電子帳簿保存法の要件を確認することが大切です。

※電子帳簿保存法の対象となる書類や保存要件については「国税関係書類とは?その種類と電子帳簿保存法での適切な保存方法を解説」をご覧ください。

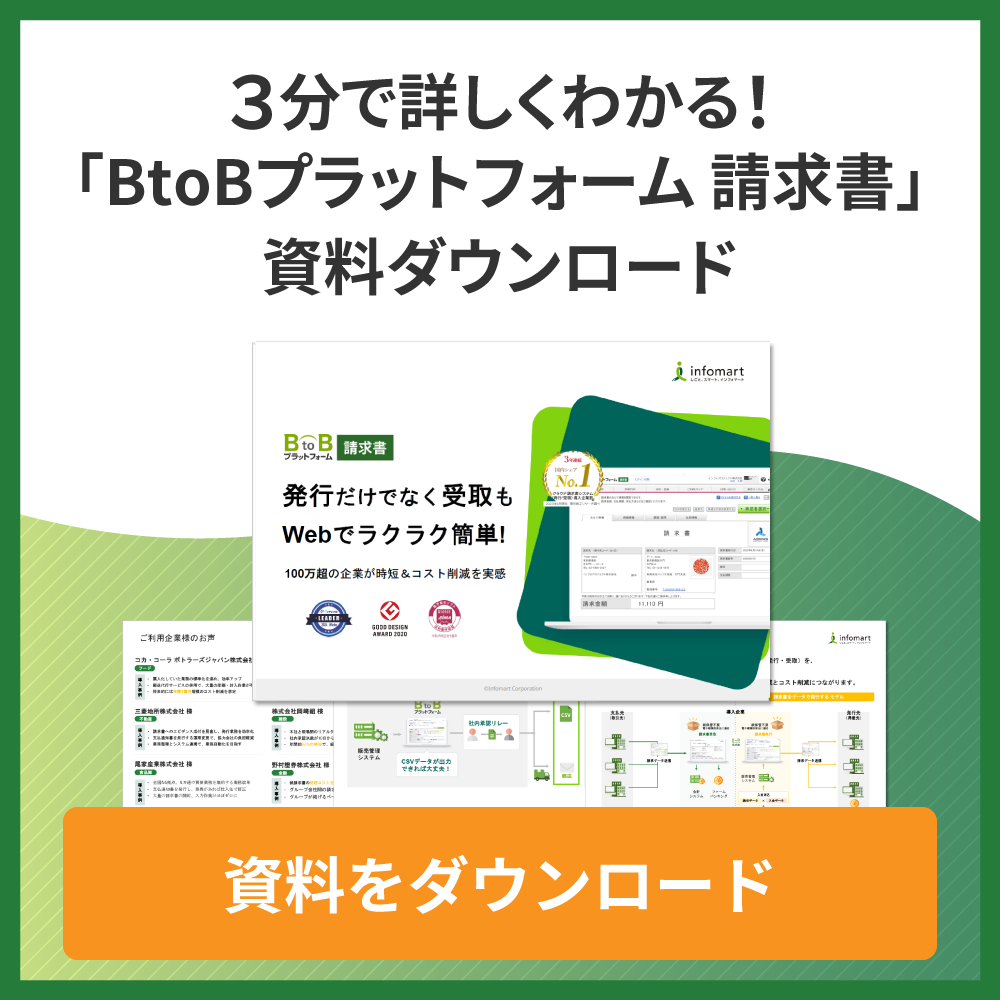

また、電子帳簿保存法の保存要件を効率的に満たすには、電子帳簿保存法に対応したソフトを選択すると効率的です。詳細は「2022年版IT導入補助金の申請方法を解説 対象ソフトを調べるには?」をご覧ください。

令和5年度税制改正大綱による電子帳簿保存法の改正

なお、令和5年度税制改正の大綱における電子帳簿保存法の主な改正点は次のとおりです。

・電子取引の電子保存義務化が猶予へ

本来であれば電子保存義務化の宥恕措置は2023年12月31日まででしたが、それ以降も義務化対応が猶予されることとなりました。税務調査の際に、データを提示・提出できることができるのであれば、紙での保存も事実上、容認されることとなりました。

・電子取引における検索要件の見直し

電子取引の保存要件において必要とされていた検索要件への対応が不要となりました。ただし、判定期間の売上高5000万円以下の事業主であり、かつ、電磁的記録の出力書面の提示または提出の求めに応じることができることが要件です。

税制改正大綱を理解し体制整備を進めよう

税制改正大綱は、今後の税金の取り扱いの方向性を示すものです。その意味を知れば、自社に関連する改正を早めに察知し、対応を進めるための検討ができるようになります。また、関連する情報をリサーチすることで、業務に役立つ可能性もあります。ただし、税制改正大綱は大きな流れをつかむのには適当ですが、詳細な数値や具体的な書類、ルールについては示されていません。税制改正大綱で動きをとらえ、実際に法改正の内容が発表された時点ですぐに次の対応に移行できる体制を整えていきましょう。

参考:

・電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止(令和3年度税制改正)に関する宥恕措置について|財務省

監修者プロフィール

宮川 真一

岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上たちました。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。あわせて、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っています。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事しております。

【保有資格】CFP®、税理士